Arctium minus – Die kleine Klette

Steckbrief

- Wiss. Name: Arctium minus (Hill) Bernh. (Die Abkürzungen stehen jeweils für den Entdecker John Hill sowie den Namensgeber Johann Jakob Bernhardi)

- Trivialname: Kleine Klette

- Familie: Asteraceae (Korbblütler)

- Verbreitung: Europa – Kaukasus, NW-Afrika; Herkunft: Schweiz

- Lebensform: zweijährige/kurzlebige Pflanze

- Standort im Botanischen Garten Mainz: System Beet 35a – Asterales (SYS-35a) und Frucht und Samengarten (BIO-DIAS) (Akzession 200702205)

Beschwerdebrief einer kleinen Klette

Sehr geehrte Damen und Herren,

geben Sie mir zunächst die Möglichkeit, mich vorzustellen: Mein Name ist Arctium minus, gemeinhin bekannt als kleine Klette – ein scheußlicher Name, gerade wenn man bedenkt, dass ich fortpflanzungstechnisch nicht nur in meinen Herkunftsregionen Eurasiens und Nordwestafrikas einer der big player bin, sondern auch, weil Sie meinen Namen als Synonym für besonders anhängliche Vertreter Ihrer Gattung missbrauchen. Ich komme übrigens auch ohne Namen ganz gut klar und empfinde es als Gipfel der Respektlosigkeit, dass Sie mir einfach den gleichen Namen geben, wie all meinen Art- und meist sogar Gattungsgenossen, den Kletten. Der Standort, an den Sie mich entführt haben, lässt zunehmend zu wünschen übrig – seien Sie bloß froh, dass ich mir als Weltbürger nicht besonders viel auf den Heimatbegriff einbilde und generell kein Problem mit längeren Reisen habe. Vertreter meiner Art sind schon im 17. Jahrhundert mit britischen und französischen Kolonialisten nach Nordamerika gekommen, wo sie sich in den letzten Jahrhunderten im südlichen Kanada und in der nördlichen USA sehr erfolgreich verbreitet haben. Nachdem man festgestellt hat, dass sie dort ursprünglich gar nicht heimisch waren, gelten sie heute als „invasive species“, die sich trotz unwirtlicherer Standortfaktoren nach Norden ausgebreitet hat, um herbivoren Fressfeinden zu entgehen (Kamo/Kontanen, 101, 105-108). Ich persönlich werde hier nur als Ausstellungsstück von hominibus sapientibus begafft, mit Verlaub, Vertreter Ihrer Art scheinen auch nicht besonders individuell zu sein. Bevor ich mich jedoch in Klagen verliere, möchte ich zunächst mit der Beschreibung meiner selbst fortfahren:

Selbstbeschreibung einer würdevollen Kreatur

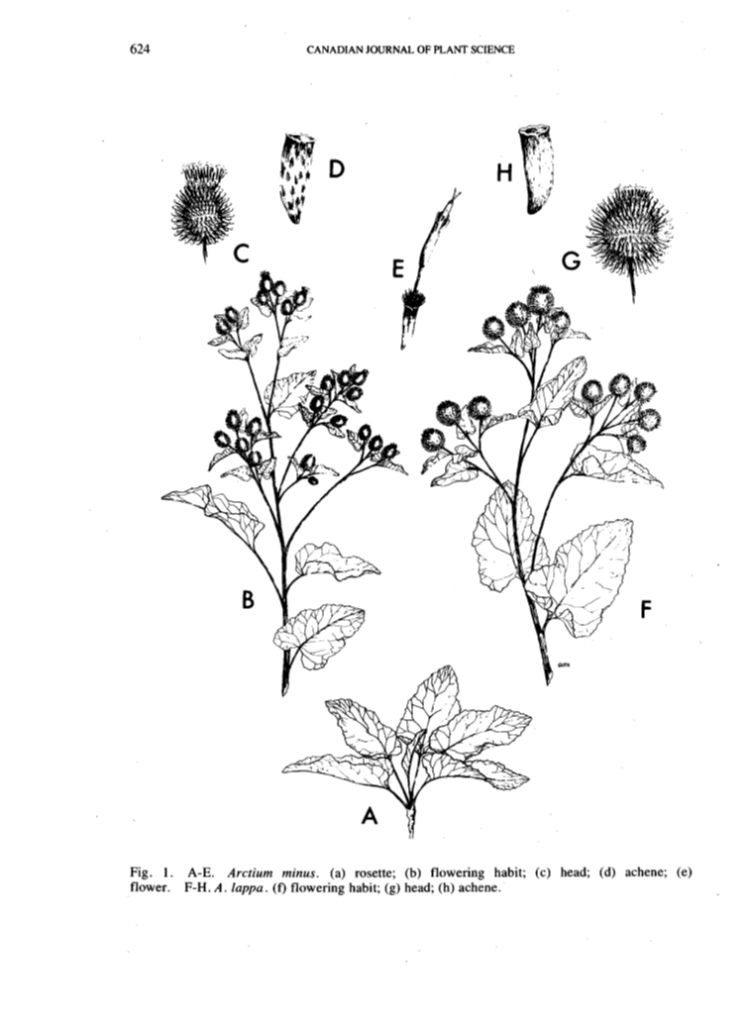

Ich verfüge über eine bis zu 30 cm lange Pfahlwurzel sowie über große Basalblätter, die die Erde bedecken und meine 50 bis 150 cm hochgewachsene Erscheinung mit meinen aufrecht abstehenden Seitenästen vor einem sattgrünen Hintergrund in Szene setzen. Wunderschöne Tupfen in verschiedenen Lilatönen krönen meine ausladenden Äste an den Spitzen und zwischen Sprossachsen und Blättern. An höchster Stelle trage ich die meisten meiner einzigartigen 1-3 cm kleinen Köpfchen. Um eine grüne Knospe, fast wie ein Ball, recken sich in Reih und Glied hellgrüne Hüllblätter mit winzigen Widerhaken gen Himmel, die mit seidigen, spinnwebig-wolligen Fäden verwoben sind. Aus diesem Ball flackern, fast wie ein Feuer, weiß-violett gestreifte lange, schlanke, filigrane Röhrenblüten wie Flammen hervor und vereinigen sich zu einer wahrlich prachtvollen Gesamtkomposition (vgl. Schmeil/Fitschen, 457).

Coccias neue Philosophie der Pflanzen

Ich möchte mit Nachdruck dafür plädieren, Ihre „Objektbeschreibungen“ so oft als möglich durch „Subjektbeschreibungen“ zu ersetzen. Ich bin ein größerer Akteur in Ihrem eingeschränkten Sichtfeld, dass Sie Erde nennen, als die meisten von Ihnen überhaupt imaginieren können. Ferner ist mein Atem, wie der italienische Philosoph Emanuele Coccia sagt, „der wahre logos der Welt“ (74), Teilvoraussetzung für Ihre gesamte minderwertige Existenz. Wir pflanzlichen Lebewesen sind so fest verwurzelt in dieser Welt, dass Coccia unsere Existenz als „die intensivste, radikalste und paradigmatischste Form des In-der-Welt-Seins“ (19) bezeichnet. Er ist meiner Meinung nach einer der ersten Menschen, der in seinem Verständnis der Welt auf eine Komplexitätsreduktion und Vereinfachung pflanzlicher Lebewesen verzichtet.

Fehlende Würdigung einer (aus)genutzen Kreatur

Als geradezu symbolhaft für Ihren Umgang mit uns und der Würde, die Sie uns hier in Deutschland im Gegensatz zur Schweiz gar nicht erst zugestehen, empfinde ich bis heute das historische Gemälde „Sir Brooke Boothby“ von Herrn Joseph Wright of Derby aus dem Jahr 1781: Bedeutungsschwanger finden sich die Blätter einer Klette dort, wie in einigen weiteren Werken von Kollegen des Herrn Wright, zu den Füßen eines Jünglings (vgl. zur Würde der Kreatur in der Schweiz: EKAH). Der alte Shakespeare gab uns Kletten außerdem eindeutig eine negative Konnotation in seinen Werken und mangels nachhaltiger kultureller Symbol- oder Bedeutungszuschreibungen hat mich die Kunst der letzten 200 Jahre maßgeblich mit Missachtung gestraft (vgl. zu einer kunstgeschichtlichen Annäherung an die Klette: Mabey, 155-158).

Obendrein raubte Herr Georges de Mestral meiner Gattung die evolutionär optimierte Idee der Fortpflanzung durch Haftorgane, um sie 1951 einfach zu patentieren, als sei es seine eigene. Die Firma Velcro hält bis heute das Patent auf die sg. „Klettbänder“ (vgl. Velcro). Und zum Dank für diese großartige Erfindung mähen Sie uns auf unseren präferierten Standorten, den Wiesen, Ufern und Wegesrändern nieder, als wären wir ein hässlicher Fleck in dem Kunstwerk, das Sie Kulturlandschaft nennen. Seit dem Altertum verwenden Sie unsere Wurzeln, Blätter und Samen und nehmen dabei billigend das in Kauf, was sie mangels besseren Verständnisses des Lebens, als meinen Tod bezeichnen, nur um sich scheinbare Heilung für Ihre lächerlichen Gebrechen, wie mangelnden Haarwuchs, Hautbeschwerden oder Magenprobleme zu verschaffen. Googlen Sie doch mal gegen welche unzähligen Leiden ich angeblich noch helfen soll… In den wenigsten Fällen lässt sich eine echte Wirkung beweisen. Tatsächlich enthalten meine Wurzeln aber einige bakterizid und fungizid wirkende Substanzen, wie z.B. ätherische Öle, die bei äußerlicher Anwendung gegen Hautleiden helfen können, oder das als Ersatz für Glucose in der Ernährung von Diabetikern verwendete Inulin (vgl. zum Standort und med. Anwendbarkeit der Klette: Spectrum).

Irren ist menschlich

Eins sei Ihnen als Stellvertreter Ihrer Art gesagt: Wagen Sie erst einmal einen Versuch, sich mir angemessen zu nähern, bevor sie mich nur wieder für ihre Zwecke missbrauchen. Denn wenn Sie aufgrund dieses Textes glauben, mich oder noch schlimmer das verkannte große UNS der Pflanzen verstanden zu haben, dann irren Sie gewaltig. Wie Menschen es eben immer tun: „Errare humanum est“. Beharren Sie nicht auf Ihren Irrtümern, denn wie Seneca weiter sagt: „sed in errare perseverare diabolicum“, auf Irrtümern zu bestehen, ist teuflisch (Seneca: Epistulae morales, VI, 57, 12).

Mit Verachtung Arctium Minus.