Rosa Gallica

Schönheit verblasst, Geschichte bleibt

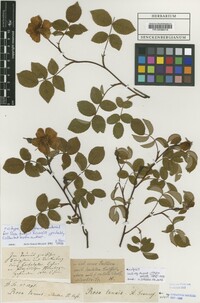

Sie wirken fragil, so wie sie auf der obigen Abbildung zu sehen sind. Drei getrocknete Pflanzen, deren gezackte Blätter und feine Blüten mit ihren erdigen Brauntönen nur ein Echo von einstiger Schönheit sind. Würde man eines dieser leicht eiförmigen Blätter zwischen die Finger nehmen, würde es zerfallen. Das botanische Objekt wirkt verletzlich, dabei war es einmal stolz und robust, bevor sein Finder Johannes Becker im Jahre 1833 seine Zweige gesammelt hat. Zu dieser Zeit erstrahlten seine Blätter noch in einem satten Grün, seine Blüten leuchteten vermutlich in einem kräftigen Rosarot oder dunkelpurpurn und seine kugelförmigen, borstigen Früchte glichen mit ihrer roten Farbe einem reifen Apfel. Doch selbst der Verlust seiner Farben kann nicht verhindern, dass sogar die meisten Laien anhand der charakteristischen Fiederblättchen und der filigranen Stacheln erkennen dürften, wobei es sich bei diesem Objekt handelt – einem Rosengewächs. Eine Rose ist allerdings nicht gleich eine Rose. Diese hier trägt den botanischen Namen Rosa gallica, auch bekannt als Gallica-Rose, Essig-Rose oder Apothekerrose. Mit letzterem Namen wurde die Sorte officinalis bezeichnet, die man im Mittelalter gezüchtet hat.

Keine nutzlose Schönheit

Genau wie die einstige Schönheit des Objekts scheint auch die Herkunft des letzten Namens in Vergessenheit geraten zu sein. Dieser Name rührt daher, dass die Pflanze für medizinische Zwecke genutzt wurde. Apotheker stellten aus den Blättern der Pflanze einen Tee her, der Linderung bei Verletzungen sowie Entzündungen im Mund- und Rachenraum versprach. Aus der Pflanze stellte man zudem Rosenwasser her, mit dem man unter anderem Speisen aromatisierte, und das edle, sinnlich duftende Rosenöl, das sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut.

Ein Symbol mit einer Geschichte

So vergänglich die Schönheit dieser eleganten Pflanze auch sein mag, ihre Symbolkraft ist es nicht. Rosen stehen schon seit jeher für Stolz, symbolisieren wie keine andere Blume die Liebe und sind ein populäres Motiv in der Literatur. Dornröschen gehört zu den bekanntesten Märchen überhaupt, auch wenn die meisten wohl kaum die Essig-Rose im Kopf haben dürften, wenn sie an die namensgebende Pflanze denken. Doch auch die Rosa gallica ist fester Bestandteil der Geschichte. So zierte die rote Sorte das Wappen des englischen Lancaster-Adelshauses, das in die berüchtigten Rosenkriege zwischen den konkurrierenden Adelshäusern Lancaster und York in den Jahren 1455 bis 1485 verwickelt war. Ein schönes Symbol für einen blutigen, erbitterten Konflikt.

Sucht man nach Spuren dieser Pflanze, kann man sogar noch weiter in die Vergangenheit reisen. Allem Anschein nach existierte sie bereits vor mehreren tausend Jahren, worauf das „Fresko mit dem blauen Vogel“ nahe Knossos (Griechenland) hindeutet, denn die dort abgebildete Rose soll mutmaßlich die Essig-Rose darstellen. Doch wie schaffte eine kleine stolze Pflanze aus der weiten Ferne es, ihren Weg in unsere gemäßigteren Gefilde zu finden? Darüber lässt sich nur mutmaßen. Die Antwort hängt möglicherweise mit ihrer Funktion als Heilpflanze zusammen. Vermutlich waren es Mönche oder Nonnen, die sie zuerst in den hiesigen Klostergärten angepflanzt haben, um ihre Heilkraft zu nutzen und die Blätter als Würzmittel für Speisen zu gebrauchen.

Die Alte Rose

Auch das ganz oben abgebildete Exemplar, das im Herbarium Senckenbergianum in Frankfurt zu finden ist, scheint eine längere Geschichte zu haben. Darauf deuten die zahlreichen Beschriftungen hin, von denen manche nur schwer, andere teilweise sogar überhaupt nicht lesbar sind, da die Blätter von einer der Pflanzen das Geschriebene verdecken. Die Bemerkung zu diesem botanischen Objekt lautet: „Beleg zur Flora von Frankfurt 1820, no. 1395“, und in einer weiteren Bemerkung von Ludwig August Wilhelm Hasse (1842-1909) heißt es: „- ist eine Gallica mit kahlen Griffeln etwa mit f. calida Borle identisch“. Daraus ist zu schließen, dass die exakte Bestimmung einige Zeit gedauert hat. Eine Rose ist eben nicht nur eine Rose. Die Rosa gallica zählt zu den sogenannten Alten Rosen, also zu den ältesten Rosen überhaupt. Ihre Schönheit mag mit der Zeit verblassen, ihre lange Geschichte bleibt jedoch erhalten.