Hexenkraut, Vogelchrut oder doch einfach Mistelzweig?

Viele Namen, eine Pflanze

Hexenkraut, Donnerbesen, Vogelchrut und Viscum album oder doch einfach die weißbeerige Mistel: diese hier aufgeführten Namen sind nur einige mit denen meine ArtgenossInnen und ich, die allseits bekannte weißbeerige Mistel, bezeichnet werden. Am bekanntesten ist sicherlich der Name Mistel, der auf das Althochdeutsche mistil zurückzuführen ist, tatsächlich ‚Mist‘ bedeutet und dabei auf die Verbreitungsart durch Vogelausscheidungen Bezug nimmt (vgl. Lochstampfer 2021). Der wissenschaftliche Name Viscum album hingegen geht auf den weißen Leim zurück, den die Römer früher durch das Zerdrücken unserer weißen (= album) Beeren erhalten haben, um damit Jagd auf Vögel zu machen (vgl. May). Die übrigen Namen sind volkstümlich und basieren auf den Mythen bezüglich unserer Giftigkeit und Heilkraft. Obwohl wir uns selbst mit keinem dieser Namen bezeichnen, da wir über eine uns eigene, den Menschen aber unverständliche Sprache verfügen, ist der deutsche Name für unsere Erscheinung am treffendsten: die weißbeerige Mistel.

Winterliche Zierde

Wir sind Sträucher mit immergrünen, ledrigen und beinahe eiförmigen Blättern, die sich durch fünf parallele, unvernetzte Blattadern kennzeichnen. Da wir Misteln auf Bäumen wurzeln, kommen wir besonders im Winter gut zur Geltung, wenn unsere Wirte bereits ihr Laub abgeworfen haben. Dabei lassen sich männliche und weibliche Exemplare unserer Art gut unterscheiden, da erstere gelblich-grüne Blätter aufweisen, während die weiblichen Vertreter unserer Art sattgrüne Blätter besitzen. „Die Blätter [beider Geschlechter] sind länglich zugespitzt und stumpf“ (Krünitz, 4). Zwischen Januar und April stehen die drei bis fünf unscheinbaren, einen Millimeter langen Blüten knäuelig in den obersten Blattachseln beisammen.

Beginnend mit der kalten Wetterzeit im Spätherbst tragen wir weiße beerenartige Früchte. Dabei bilden wir kugelige bis zu einem Meter breite Büsche und leben auf anderen Pflanzenarten. Am liebsten wurzeln meine ArtgenossInnen und ich auf Bäumen mit weichem Holz, beispielsweise auf einem Apfelbaum, auf Pappeln oder auf Linden. Denn auf ihnen fällt es uns am leichtesten, Wurzeln zu schlagen und die Wasseradern unserer Vermieter anzuzapfen. Wir sind dabei bemüht, dem Baum nicht zu viel Wasser und Nährstoffe zu entziehen, denn wir würden uns schließlich unsere eigene Lebensgrundlage nehmen. Außerdem betreiben wir Photosynthese und geben einige unserer Metabolite auch an unseren Vermieter weiter (vgl. Petercord et al., 20/Lochstampfer).

Vom Samen bis zur Pflanze

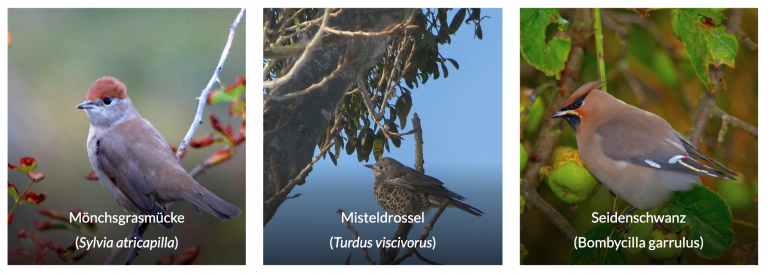

Wir weißbeerigen Misteln tragen in der Adventszeit Beeren, die von Vögeln gefressen werden. Oft bleibt das klebrige Fruchtfleisch an den Schnäbeln zurück, weswegen die Verbreitervögel ihre Schnäbel an Bäumen wetzen, um die Beerenreste loszuwerden. Unsere Samen sind jedoch auch gegen den Verdauungstrakt der Vögel gewappnet und können daher auch mithilfe des Vogelkots auf den Wirtsbäumen landen (Endozoochorie).

Die nur wenige Millimeter großen Samen beginnen meist im März unter günstigen Bedingungen auf dem Wirtsbaum zu keimen. Dazu brauchen wir Regen oder hohe Luftfeuchtigkeit und Sonne.

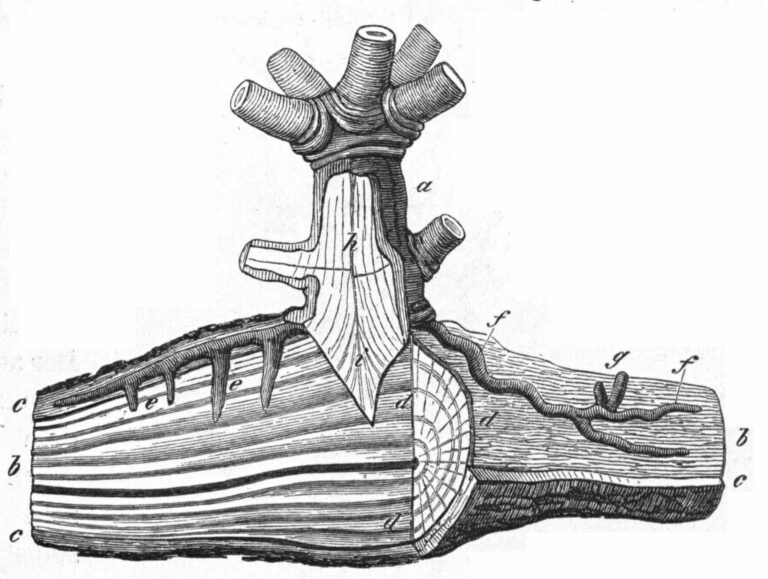

Vorsichtig strecken wir unsere Keimstängel in Richtung unseres Untergrundes aus und setzen uns durch die Ausbildung einer Haftscheibe an der Wirtsrinde fest (vgl. Kreis, 4) . Danach lösen wir die Rinde unseres Wirtes lokal auf, sodass wir einen Keil in die Rinde treiben können. Es dauert bis zu zwei Monate, bis wir in unserem Keimlingsstadium das an die Wasserleitbahnen angrenzende Kambium erreichen und mithilfe der gebildeten Haustorien (Saugfortsätze) an das Wasser und die darin gelösten Nährstoffe gelangen.

Das zentrale Haustorium wird zur Primärwurzel. Sie dringt immer tiefer in die Wirtsrinde ein und bildet schließlich Senkerwurzeln. Dies geschieht jedoch erst im Folgejahr. Erst nachdem die Senkerwurzeln die Leitungsbahnen des Wirtes erreicht haben, entwickeln wir Misteln uns weiter. Erst nach vielen Jahren sind wir reich verzweigt. Ein kugeliger Mistelzweig von 50 cm Durchmesser kann daher gut und gerne 30 Jahre alt sein. Ihr seht also, so groß zu werden dauert ziemlich lange.

Aufsitzerpflanze soll absatteln

Wir selbst bevorzugen die Bezeichnung Aufsitzerpflanzen, die Menschen bezeichnen unsere Lebensweise jedoch bevorzugt mit dem Begriff Halbschmarotzer. Mittlerweile ruft sogar der Naturschutzbund (NABU) dazu auf, im Winter solche Obstbäume zu beschneiden, die stark von Misteln befallen sind, da wir uns zu schnell verbreiten würden. Hinzu kommt laut NABU noch, dass die Wirtsbäume im Wachstum stark gehemmt werden oder sogar absterben, da wir mit unseren Haustorien (Saugorganen) bis zu einem halben Meter tief in unsere Wirte eindringen und ihnen ihr Wasser und die darin enthaltenen Nährstoffe entziehen (vgl. MDR Garten).

Wir stehen auch entgegen landläufiger Meinungen nicht unter Naturschutz. Es ist daher zu privaten Zwecken erlaubt, Misteln von Bäumen zu pflücken, sofern der Baum nicht beschädigt wird. Manchmal frage ich mich, warum die Bäume Fürsprecher haben, aber sich niemand für uns Misteln einsetzt.

Glücksbringer, Gift- oder Heilpflanze?

Dabei waren wir vor langer Zeit einmal sehr hoch geschätzt. Bis ins fünfte Jahrhundert vor Christus finden sich Belege über den Einsatz von Misteln zu medizinischen Zwecken. So hat unter anderem Plinius (23 – 79 n.Chr.) von der Mistelverehrung der keltischen Druiden in seinem Werk Naturalis Historia Band XVI berichtet.

Denn nichts halten die Druiden […] für heiliger als die Mistel und den Baum, auf dem sie wächst […]. Sie nennen die Mistel in ihrer Sprache die alles Heilende. […] Sie glauben, ein von diesem Gewächs bereiteter Trank mache ein jedes unfruchtbare Tier fruchtbar; auch sei es ein Hilfsmittel wider alle Gifte.

Plinius in Naturalis Historia Band XVI, S. 249ff.

Auch Hildegard von Bingen (1089 – 1179) sowie Sebastian Kneipp (1821 – 1897) haben uns Misteln gesammelt und mitunter zum Blutstillen, bei Schwindel und gegen Epilepsie eingesetzt (vgl. Lochstampfer 2021). Wenn auch selten werden Arzneimittel mit Extrakten der Mistel heutzutage noch immer bei Bluthochdruck, hohen Blutfettwerten und Arterienverkalkung eingesetzt. Misteln oder zumindest die darin enthaltenen Viskotoxine haben sogar Einzug in die Krebstherapie gehalten. Sie werden begleitend zur Verbesserung der Lebensqualität und Verminderung der systemtherapeutisch bedingten Nebenwirkungen von Chemo- und Strahlentherapien eingesetzt, wobei bislang keine Studien vorliegen, die eine positive Auswirkung durch die Mistel eindeutig beweisen (vgl. Freuding et al.).

Einstufung der Giftigkeit

Viscotoxine befinden sich in der ganzen Pflanze, wobei die Beeren fast ungiftig sind. Nach dem Verschlucken von geringen Mengen Mistel kann es maximal zu Magen-Darm-Beschwerden kommen, wohingegen größere Mengen Kreislaufbeschwerden hervorrufen können.

Glücksbringer

Am bekanntesten sind wir weißbeerigen Misteln heute allerdings als Glücksbringer für Pärchen. Der britisch-französische Brauch verlangt, dass eine junge Frau einen Kuss nicht ablehnen darf, wenn sie unter einem Mistelzweig steht. Außerdem besagt diese Weihnachts- bzw. Neujahrstradition auch, dass ein Pärchen ewig glücklich wird, wenn es sich unter einem Mistelzweig küsst. Selbst Donald Duck und seine Daisy küssen sich unter dem Mistelzweig.

Und auch das folgende Filmzitat aus „Tatsächlich Liebe“ aus dem Jahr 2003 (englischer Titel: Love Actually) beweist, wie präsent dieser Brauch mittlerweile ist.

I’ll just hanging round the mistletoe, hoping to be kissed.

Love Actually (2003)

Woher genau dieser Brauch stammt, wissen die Menschen allerdings selbst nicht so genau. Es gibt eine nordische, eine römische und eine skandinavische Variante. Erstere wird am häufigsten erzählt, daher will ich sie hier kurz zusammenfassen:

Sie besagt, dass die Liebesgöttin Frigga aus Sorge um ihren Sohn, den Lichtgott Baldur, jedes Lebewesen darum bat, ihrem Sohn nichts anzutun. Dabei vergaß sie jedoch die Mistel. Das nutzte Loki, der Gott des Feuers, aus und tötete Baldur mit einem Pfeil aus Mistelholz. Frigga gelang es Baldur von den Toten zurückzuholen, worüber sie so glücklich war, dass sie einen jeden küsste, der unter dem Baum mit der Mistel vorbeiging. Die Mistel versprach, von nun an nie wieder Schaden anzurichten und stattdessen als Zeichen der Liebe zu gelten.

Aufgrund dieser Tradition konnte ich in den letzten Jahren immer häufiger beobachten, wie tieferhängende Nachbarmisteln, die 30 Jahre mühsam gewachsen waren, von den Menschen gestutzt wurden, um über deren Eingangstüren gehängt zu werden. Diese Tatsache verleidet ein wenig die kalte Wetterzeit, die mit seinen lichtdurchfluteten Tagen im Spätherbst oder frühen Winter für uns Misteln ideale Bedingungen schafft, da unsere Wirte ihr Laub schon abgeworfen haben und wir alle Sonnenstrahlen selbst einfangen und in Energie umwandeln können.

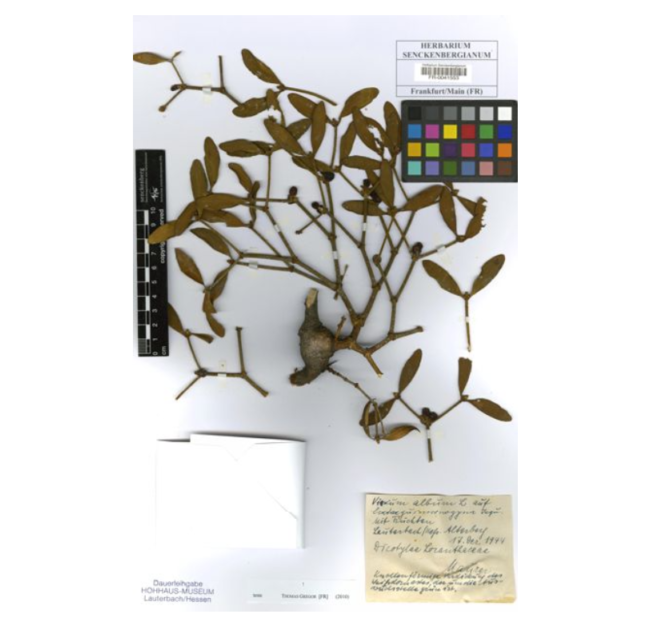

Mein Großvater ist dieser Tradition am 17. Dezember 1944 leider auch zum Opfer gefallen. Er wurzelte damals neben meiner Großmutter auf einem Wirt der Art Crataegus monogyna Jacq in Lauterbach an einer Straße, die Am Altenberg heißt und angeblich heute noch existiert. Sie lebten seit vielen Jahren gemeinsam auf diesem eingriffeligen Weißdorn und hatten sich mithilfe der Vögel, die an ihren klebrigen Beeren genascht hatten, vermehrt. So konnte meine Mutter wachsen und gedeihen und schließlich auch ich. Doch an besagtem Tag im Dezember kam Herr Maurer und schnitt den größten Teil meines Vorfahrens vom Baum. Aber er lebt noch immer auf die eine oder andere Art weiter, denn K. Maurer nahm ein Stück von meinem Großvater und brachte ihn ins Hohaus-Herbarium in Lauterbach. Mittlerweile befinden sich die restlichen Zweige meines Großvaters im Senckenbergianum in Frankfurt am Main, als Dauerleihgabe des Hohaus Museums Lauterbach. 2010 wurde er von einem anderen Menschen namens Thomas Gregor als Viscum album L. bestimmt, der im Zuge der „Digitalisierung und Online-Verfügbarmachung des Hohhaus-Herbariums und der Sammlung Goldschmidt“ sogar ein Foto von ihm gemacht hat.

Manch einer mag sich fragen, woher ich all diese Informationen habe, denn immerhin bin ich in den Augen der Menschen ein immobiles Lebewesen, das weder sprechen noch hören kann und sich auch sonst in allem von menschlichen Lebensweisen unterscheidet. Doch wir Pflanzen können miteinander kommunizieren. Wir senden uns gegenseitig chemische Botenstoffe und stehen über unsere Wirte, die oft unterirdisch weit miteinander vernetzt sind, in Kontakt. Auf diese Weise können wir miteinander sprechen, voneinander lernen und unsere Erinnerungen bewahren, ohne uns zu berühren. Auch meine anderen Verwandten, zum Beispiel die rotbeerige Mistel, die Tannen-Mistel oder die Föhren-Mistel sowie alle anderen Pflanzenarten verfügen über diese Fähigkeit.