Der Klatschmohn

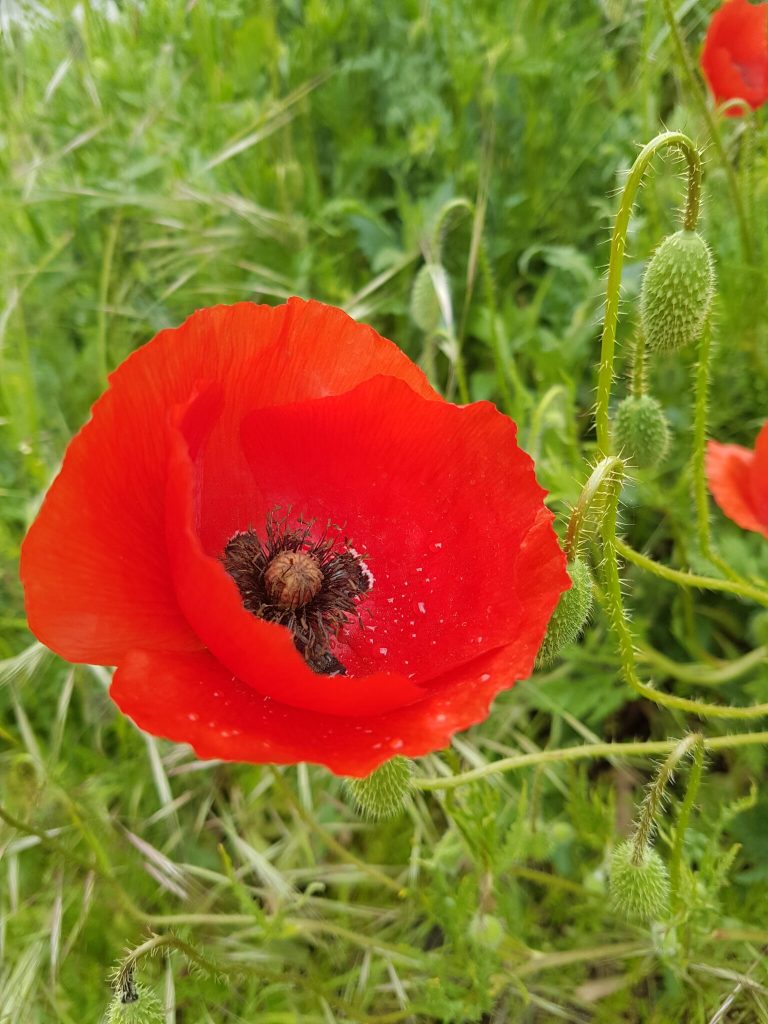

Ihre Blätter sind so rot wie Blut, ihr Saft ist so weiß wie Schnee und ihre Staubblätter sind so schwarz wie Ebenholz. Die sehr langen, zerbrechlich wirkenden Stängel stellen sich robust dem Wind entgegen. Sie sind dünn und borstig behaart und tragen ein traurig anmutendes gesenktes Köpfchen. Ihre Haltung ändert diese Blume, wenn es Zeit geworden ist ihre wahre Blütenpracht zu enthüllen. Die wunderschönen signalroten Blütenblätter sind zwischen Mai und Juli immer wieder auf den Äckern zu finden. Die Blütenblätter öffnen sich früh morgens zwischen 6 und 8 Uhr. Die Insekten können keine rote Farbe erkennen. Die Blüte kann demnach von den Insekten nur erkannt werden, weil sie das Licht der Sonne reflektieren. Das reflektierte Sonnenlicht wirkt auf die Insekten sehr ansprechend. Die Pollen sind sehr nahrhaft und mit bis zu 2,5 Millionen so zahlreich, dass die Insekten am frühen Morgen bereits auf die Entfaltung der Pracht warten. Auch an eher planzenfeindlichen Orten, wie zum Beispiel zwischen Pflastersteinen oder auf Schuttplätzen, kann diese Pflanze gedeihen. Warme Orte sucht sie gerne auf und wird bis zu 80 cm groß. Ihre Kronblätter streckt sie bis zu 4 cm lang aus und ihre Wurzeln sind bis zu einem Meter tief im Boden verzweigt. Sie sollte nicht verzehrt werden, da ihr Milchsaft Alkaloide enthält und dadurch in geringem Maße giftig ist, zudem riecht der Saft sehr unangenehm. Der Tinte, dem Wein und dem Sirup hat die Pflanze ihre Farbe geliehen. Für die Trauernden ist sie ein Trost.

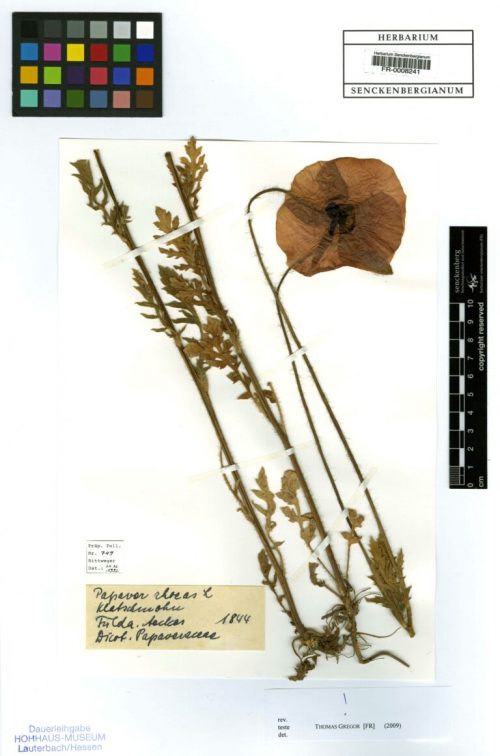

Diese Abbildung zeigt ein Exponat des Klatschmohns aus der Sammlung des Herbarium Senckenbergianum. Die Pflanze wurde im Jahr 1844 auf einem Acker in Fulda gefunden. Das Exponat gehört dem Hohhaus-Museum Lauterbach in Hessen und wurde dem Senckenberger Herbarium als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Auf der Identifizierungskarte des Exponats ist der wissenschaftliche Name des Klatschmohns zu lesen, er lautet „Papaver rhoeas“. Der Klatschmohn zählt zu den Mohngewächsen (lat.: Papaveraceae). ,Papaverʻ leitet sich von dem lateinischen Verb ,pappareʻ, dt. ,essenʻ ab. Das Wort ,rhoeasʻ hat seinen Ursprung in dem griechischen Wort ,rhoiaʻ, welches mit dem deutschen Wort ,fließenʻ übersetzt werden kann.

Die Fotografien der Mohnblumen wurden auf dem Campus der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, in der Nähe des Georg Forster-Gebäudes und nahe des Philosophicums aufgenommen. Jedes Jahr zum Ende des Sommersemesters kann man sich dort an der Farbenpracht dieser Blume erfreuen. Die Mohnblume kann, wenn man sich ihrer Wirkung bewusst ist, als entschleunigende Begleiterin auf dem Heimweg dienen oder wegen ihres erbaulichen Anblicks als ,Stressbewältigerinʻ in der Mittagspause auf den Wiesen vor den Universitätsgebäuden fungieren.

In Großbritannien hat der Klatschmohn eine besondere Bedeutung. Während des ersten Weltkrieges starben viele Briten bei den Schlachten in Flandern. Auf den Grabstätten der Gefallenen wuchsen Klatschmohnblumen. Das Gedicht „In Flanderʼs Fields“ von John McCraes trug dazu bei, die Mohnblume als Symbol für das Gedenken an die gefallenen Soldaten zu etablieren. Die Blüten der Mohnblume sollen wegen ihrer roten Farbe an das Blut der Soldaten erinnern. Es ist zur Tradition geworden am sogenannten „Remembrance Day“ (11. November) einen Anstecker in Form einer Mohnblume am Revers zu tragen.

Der dem Klatschmohn phänotypisch ähnliche Schlafmohn wird in medizinischen Zusammenhängen und für die Lebensmittelproduktion verwendet. Als Geschmacks- und Ballaststoffträger wird der Schlafmohn zum Beispiel für Mohnkuchen oder Mohnbrötchen genutzt. In der Medizin wird er für die Herstellung von Morphium verwendet. Um ihre Kinder zu beruhigen sollen Römer den Brei ihrer Kinder mit dem Schlafmohnsaft versetzt haben.