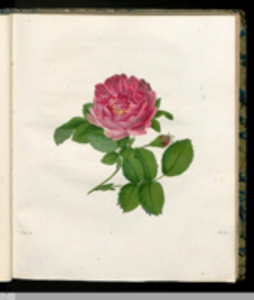

Die Frankfurter Rose – Rosa francofurtana

Ihre wunderschönen Blüten stechen selbst einem unaufmerksamen Betrachter bereits aus weiter Ferne ins Auge. Gefärbt in einem dunklen Karminrosa, ist bereits ihre Farbe unverwechselbar und harmoniert auf besondere Weise mit dem gelben Blütenstaub in ihrer Mitte. Betrachtet man die Unterseite der Blätter stellt man fest, dass diese mit dichtem, grauem Flaumhaar bewachsen sind. Im Herbst wird sie von roten Hagebutten geziert. Ihre Stacheln sind teils gebogen, teils gerade und ihre Blühzweige beinahe unbestachelt. Bei genauerem Hinsehen, oder vielmehr -riechen, ist eine sanfte Duftnote vorhanden; ihre Intensität ist abhängig von Tageszeit, Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

Die Frankfurter Rose, auch Rosa francofurtana oder Tapetenrose genannt, zählt zu den „Frankofurtana-Rosen“. Zurückzuführen ist sie auf eine Rose, die von Clusius im Jahr 1583 auf Lateinisch beschrieben wurde und die er „Rosa sine spinis“, zu Deutsch „Rose ohne Dornen“, nannte. Man vermutet, dass es sich bei ihr um eine Kreuzung aus der Rosa gallica und der Rosa majalis handelt. Im Jahr 1601 fügte Clusius hinzu, dass er die Rose Jahre später in Frankfurt am Main in zahlreichen Gärten wiedererkannte und von einigen Beobachtern sogar hörte, sie mit weißen Blütenblättern gesehen zu haben. Daher stammt vermutlich der Name „Frankfurter Rose“.

In einem Brief an Charlotte von Stein im Jahr 1780 schrieb Goethe, seine Rosen würden bereits das Dach bedecken. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Rosen noch nicht benutzt worden, um Hauswände zu verzieren, doch möglicherweise hatte Goethe als geborener Frankfurter einen besonderen Bezug zu dieser Pflanze verspürt. Nachdem seine Verwendung der von Friedrich Justin Bertuch wegen ihrer Klettereigenschaften „Tapetenrose“ getauften Rose im „Allgemeinen Teutschen Garten-Magazin“ berühmt geworden war, taten es ihr einige seiner Zeitgenossen nach.

Nach dem Jahr 1840 verschwand die Rose von sämtlichen Empfehlungslisten, da man sich anderen Kletterrosen zuwandte. Heutzutage ist die Frankfurter Rose nur noch in einem Bruchteil aller Bücher, die sich mit Rosen befassen, zu finden.

Diese besondere Rose besticht nicht nur durch ihre anmutige Schönheit, sondern gilt auch als Inspirationsquelle und tauchte in einem französischen Rosengedicht als „Rose de Francfort“ auf, ebenso wie in Jean und Vespasian Robins „Enchiridion Isagogicum“ als „R. purpurea francofurti“.

Doch es gibt auch Verbindungen zu einem der berühmtesten Frankfurter Dichter und Denker, der ein besonderes Faible für Rosen hatte und dieses in zahlreichen Zitaten zum Ausdruck gebracht hat. Johann Wolfgang von Goethe nahm sich im Jahr 1776 eines Gartenhauses in Weimar an und befestigte daran ein Blumengitter, an dem sich, langsam, aber sicher, die von ihm gepflanzte Frankfurter Rose emporschlängelte, bis das Gartenhaus schließlich über und über von den wunderschönen Rosen bedeckt war.

Über ihren Namen war man sich schon lange uneinig; Francois Joyaux („La Rose France, 1998“) etwa bevorzugte „R. francofurtana“, während andere etwa „Tapetenrose“, „R. germanica“, „Rose cloche“ oder einen anderen ihrer zahlreichen Namen präferierten.

Die Verwirrung und Uneinigkeit, was den korrekten botanischen Namen der Pflanze angeht, hält jedoch an. Dementsprechend war es für die Kuratoren der Klassik Stiftung Weimar äußerst schwierig, die richtige Pflanze für die Rekonstruktion des Rosenmantels um Goethes Gartenhaus zu finden. Für Goethes Frankfurter Rose trifft offenbar zu, was auch für seine Urpflanze gilt:

„Ich ging alle Gestalten, wie sie mir vorkamen, in ihren Veränderungen nach, und so leuchtete mir am letzten Ziel meiner Reise, in Sizilien, die ursprüngliche Identität aller Pflanzenteile vollkommen ein, und ich suchte diese nunmehr überall zu verfolgen und wieder gewahr zu werden.“